日に日に木々が芽吹き、緑の美しい季節になってきましたね。

前回4月下旬からゴールデンウィークの過ごし方についてお話しましたが、今日は同じ頃に話題になる“五月病“についてお伝えしたいと思います。

塾の新年度が始まり3ヶ月、小学校では新学年に上がって1か月が経過し、疲れが出始めるこの時期。

長い連休を挟むことで一気に緊張の糸が切れ、なんだか憂鬱で調子が出ない、体調が優れない、やたら眠ってしまう、イライラする、学校や塾に行きたくなくなる、不安や焦りで落ち着かない等、いわゆる“五月病“の症状が現れることがあります。

五月病は主に疲労やストレスが原因と言われており、病気ではなく軽い「適応障害」や「起立性調節障害」に近いものですが、ひどくなるとうつ病に移行することもあるので気をつけたいですね。

また、近年ではゴールデンウィーク明けではなく、六月に入ってから調子を崩してしまう“新五月病“も増えています。

“新五月病“というのは、連休明けは本人も保護者の方も五月病を意識し、注意深く過ごすことでなんとか不調を避けられたものの、梅雨時の気候が不安定になってきた頃に、同様の症状が現れてしまうことを指します。

特に中学受験生の皆さんは、5月から一気に増える模試の影響で休日が減ってしまい、課題や宿題も増える上に梅雨のジメジメした気候や日照不足も重なって、6月は心と身体のバランスを崩しやすい時期です。

ぜひ注意深く自分の心や身体に耳を傾けてあげるようにしてください。

そして、五月病にならないよう普段からストレスを溜め込まないことも大切です。

たとえば新学期が始まり、大きく生活環境やリズムが変わってうまく課題や宿題をこなせていない人は、具体的にどのようなスケジュールを組めば解決出来そうか、この機会に見直してみましょう。

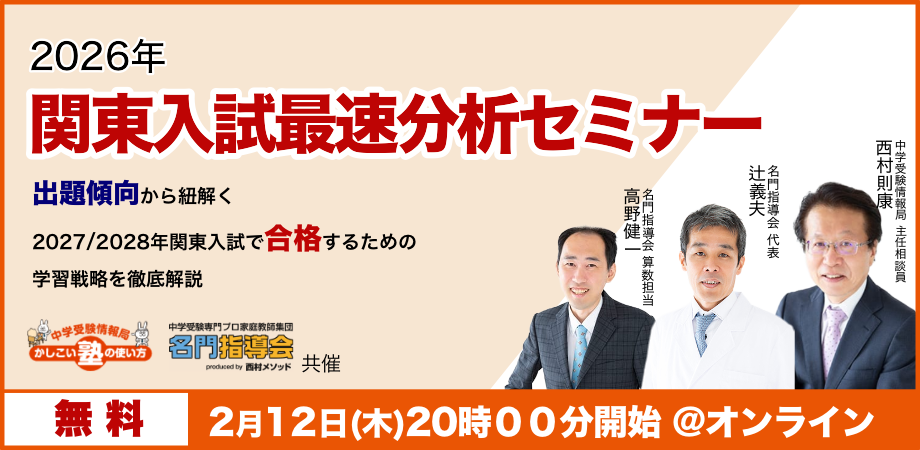

一人でうまく計画が立てられなければ、塾や家庭教師の先生に相談してみるのもおすすめですよ。

また、この時期に心や身体に不調を感じ始めていたら、ぜひ学習面だけでなく、新年度が始まってから人間関係や生活リズムに支障や課題が生まれていないかどうかも振り返ってみてください。

問題が見つかった場合は具体的に解決策を考え、改善のために行動を起こしてみましょう。

ノートに書き出してみたり、友達や保護者の方に話してみたりするだけで気持ちが楽になる場合もあります。

いずれにせよ、辛いことは一人で心の中に抱え込まないでくださいね。

その他効果的なのは、いわゆる“幸せホルモン“である「セロトニン」の脳内分泌が活発になるよう散歩をしたり、日光を浴びたり、乳製品・バナナ・白米などを積極的にとることです。

たまには気分転換に好きなことをしたり、体を動かしたりするのも良いですね。

また、連休中に就寝時間が後退することで体内時計が狂い、心身の不調が生じ始めるケースも多いので、連休中も早寝早起きを心がけ、夜更かしの悪習慣を作らないようにしましょう。

前回も書きましたが、皆さんが気負いすぎず、うまくメリハリをつけ、心身共に健康で充実したゴールデンウィークを過ごせることを願っています。