投稿者: 西村 則康 Page 11 of 59

皆さん、こんにちは。

塾ソムリエ西村が主催する名門指導会において、関西エリア統括を担当している都関です。

西村のコラムページの場を借りて、関西の情報をお伝えしています。

■6年生への準備は秋から始まります

10月を迎え、6年生は志望校に向け、日曜志望校別特訓などの志望校別対策講座を中心とした学習に余念がないことと思います。

この志望校別対策講座の開始時期と内容は大手進学塾によって違いがありますが、一般に、6年生の前半は馬渕教室の「志望タイプ別特訓」のように、「成績も受験パターンも固まっていない前期は、学校を絞り込んで特定の単元だけを研ぎ澄ますより、同タイプ・同レベルの学校で求められる力を養う」(馬渕教室HPより)ための講座、後半はサピックスの「難関校SS特訓」のように、「志望校の出題傾向に照準を合わせた志望校別講座(1コース選択)と、苦手科目や強化したい分野を集中的に学習する単科講座(2講座選択)、さまざまな角度から実力を判定する4回のテストで、合格を勝ち取る実戦力」(サピックスHPより)を身につけるための講座となっています。

|

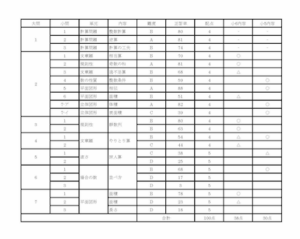

塾名 |

講座名と開講時期 |

|||

|

6年生前半 |

6年生後半 |

|||

|

浜学園 |

日曜錬成特訓 |

2月~6月 |

日曜志望校別特訓 |

7月~12月 |

|

馬渕教室 |

志望タイプ別特訓 |

2月~7月 |

志望校別特訓 |

9月~直前 |

|

日能研 |

前期志望校別特訓 |

2月~7月 |

後期志望校別特訓 |

9月~1月 |

|

サピックス |

土曜志望校別特訓 |

2月~7月 |

難関校SS特訓 |

9月~1月 |

|

希学園 |

志望校別特訓 |

2月~12月 |

||

■6年生前半の志望校別対策講座にも受講資格があります

ここで注意が必要なことは、6年生の後半から始まる志望校別対策講座だけでなく、前半に行われる志望校別対策講座にも受講基準や受講資格が設定されることがあるという点です。

もちろん、前述しましたように、6年生になりたての時期は成績や志望校が安定しているわけではありませんから、後半に行われる志望校別対策講座よりは緩やかな設定です。

|

塾名 |

講座 |

受講基準または下限値 |

|

|

浜学園 |

日曜錬成特訓 |

強化講座 |

公開学力テスト偏差値50以上(教科毎) |

|

基礎講座 |

公開学力テスト偏差値50未満(教科毎) |

||

|

日能研 |

灘特訓 |

灘特進生 |

|

|

星光西大和東大寺特訓 |

公開模試・カリテ・思考力育成テストの4科目平均順位400位以内 または 3科目平均順位450位以内 |

||

|

四医西大和洛南特訓 |

公開模試・カリテ・思考力育成テストの4科目平均順位300位以内 |

||

|

希学園 |

灘コース(Ⅰ期) |

公開テスト平均偏差値56 |

|

|

東大寺学園コース(Ⅰ期) |

公開テスト平均偏差値51 |

||

|

四天王寺コース(Ⅰ期) |

公開テスト平均偏差値40 |

||

注1:日能研は2017年12月配布資料より一部を抜粋したものです。

注2:希学園は2019年9月配布資料より一部を抜粋したものです。

■日能研と希学園の受講基準や下限値は3ヶ月間のテストの平均です

上記のように、6年生前半から始まる志望校別対策講座の受講基準や下限値は、後半の志望校別対策講座に比べると低い値となっていますが、対象となるテストに注意が必要です。

日能研の場合(2018年度)は、小5の9月2日(土)~11月4日(土)の3ヶ月間に実施された3種類のテスト、公開模試・カリキュラムテスト・思考力育成テストの平均順位ですし、希学園の場合は、小5の11月~1月に実施される公開テストの平均偏差値(コースによって対象となる「科目型」も異なります)です。

ですから、日能研で6年生前半から始まる志望校別対策講座の受講をなさる予定の場合、すでにその対象となるテストが始まっていることになりますので、お子様の平均順位と受講したい特訓の受講基準値をすぐに確認し、もし受講基準を下回っているようであればそれらのテストの振り返りと次回以降のテストに向けた準備が必要になります。

また、希学園で志望校別特訓を受講予定の場合は、7~9月の公開テストについて対象となる科目型の平均偏差値が下限値を超えることができているかをチェックし、その状況に応じて11月以降の公開テストに向けた対策を決めることになります。

秋は学校行事も多いため家庭学習の時間のやりくりが難しいですから、テストの現状分析と対策が必要かもとお感じになるようでしたら、急ぎお通いの塾や中学受験の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

皆さん、こんにちは。

塾ソムリエ西村が主催する名門指導会において、関西エリア統括を担当している都関です。

西村のコラムページの場を借りて、関西の情報をお伝えしています。

■お盆休みは「1週間の学習スケジュール」を見直すチャンス

大手進学塾では夏期講習の真っ最中ですが、1週間の学習スケジュールは上手く「まわって」いるでしょうか。

もし、上手くいっていないようであれば、一部の6年生にはお盆休みも特別講座や灘中オープン模擬入試などのテストがあるため難しいのですが、これらのイベントなどに参加しない6年生や受験がまだ先の5年生は、お盆期間を利用して積み残しとなった課題の整理やこれからの1週間の学習スケジュールの見直しをしてみましょう。

浜学園の6年生の場合は、8月25日(日)に「第3回 小6合否判定学力テスト」が行われますから、その準備をどのようにするかも考えていく必要があります。

■浜学園の小6の夏期講習「男女難関コース」と「第3回 小6合否判定学力テスト」

浜学園の小6の夏期講習は、灘中、東大寺学園中、洛南高校附属中などを主眼校(主な受験対象校)とする「M灘コース」、大阪星光学院中、甲陽学院中、洛星中などがそれらに加わる「男子最難関コース」、神戸女学院中、西大和学園中、洛南高等学校附属中、須磨学園中、四天王寺中などの「女子最難関コース」、その他の中学を主眼校とする「男女難関コース」の4コースがあります。

このうち、「男女難関コース」は、「(中学受験の)基礎土台をしっかりと固める」(浜学園ホームページより)ためのものと位置付けられており、夏期講習の学習カリキュラム(算数A・算数B)は、立体図形を除くほぼ全分野が取り扱われています。

|

No. |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

A |

講義Ⅰ |

比 |

割合 |

食塩水 |

商売 |

|

講義Ⅱ |

数の性質 |

和と差の文章題 |

速さ(1) |

速さ(2) |

|

|

B |

講義Ⅰ |

直線図形 |

曲線図形 |

相似 |

面積比 |

|

講義Ⅱ |

数列 |

場合の数(1) |

場合の数(2) |

総合問題 |

|

※浜学園「2018年度 小6夏期学習内容一覧」より

ですから、夏期講習の学習内容を「インプット(解法を理解する)」し、「アウトプット(解法が使える)」ができるようになることで、9月以降の受験対応レベルの問題にも「ついていく」ことが可能です。

では、その夏期講習が終わったすぐ後に行われる浜学園の「第3回 小6合否判定学力テスト」ではどのような問題が出されるのでしょうか。

2018年8月26日に実施されたテストの中から、算数Ⅰを見てみます。

はじめに得点の分布状況です。

受験者数は2517人、平均点47.7点(各5点×20問)というテストでした。

続けて出題内容です。

算数Ⅰ(*:やや難しい **:難しい ***:かなり難しい)

(1) 整数の四則混合計算

(2) 等差数列の和

(3) 小数と分数の四則混合逆算

(4) 分配のきまりが利用できる計算

(5) 見間違えによる計算間違いの問題…*

(6) 過不足算

(7) 分配算

(8) 円が移動してできる図形の面積

(9) 相当算

(10) 約数と倍数の問題…*

(11) 割合の文章題

(12) 縮尺と速さの問題

(13) 売買算…*

(14) 辺の比と面積の比

(15) 速さの問題…**

(16) 水の問題…**

(17) 複数解のつるかめ算…***

(18) 場合の数…***

(19) 辺の比と面積の比…***

(20) 影の問題…***

■「第3回 小6合否判定学力テスト」に向けた準備

この算数Ⅰにおいて、「男女難関コース」の夏期講習で目標となっている「基礎土台をしっかりと固める」にあたるのが無印の問題11問で、これらを全問正解できれば55点を獲得することができ、偏差値も50を超えます。

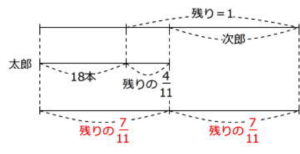

例えば、問題(9)は「太郞君と次郎君の2人が鉛筆を分けました。太郞君が18本と残りの4/11を取ったところ、ちょうど半分ずつに分けることができました。鉛筆は全部で□本あります」という問題ですから、夏期講習の第1・2回の学習(比・割合)について「インプット」と「アウトプット」の状況を確認することができます。

|

【考え方】 問題の条件を線分図に表す次のようになります。

ですから、18本÷3/11=66本が残りの鉛筆とわかります。 18本+66本=84本 (残りを⑪としても構いませんし、線分図以外の整理方法でもOKです。) |

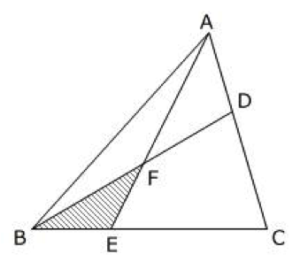

また、問題(14)は「図の三角形ABCで、AD:DC=2:3、BE:EC=1:2のとき、斜線部分の面積は三角形ABCの□倍です」という問題ですから、夏期講習の第3・4回の学習(相似・面積比)のチェックができます。

ただ、夏期講習の第4回は「第3回 小6合否判定学力テスト」の直前となりますので、できればそれよりも前に確認しておくほうがよいでしょう。

このように、合否判定学力テストは、上記の2問のような夏期講習の前半で学習した範囲のものもあれば、後半で学ぶ単元のものもありますし、「水の問題」のように夏期講習の範囲にない「立体図形」の出題もありますので、準備ができるに越したことはありません。

「1週間の学習スケジュール」を見直し、これまでに受けた第1回や第2回の合否判定学力テストや公開学力テストなどを利用して、「第3回 小6合否判定学力テスト」の準備に取り組むことができればいいなと思います。

やっと関東地方も梅雨明け、と思ったらびっくりするような猛暑です。

夏期講習にお通いのお子さんたちも、体調を崩さないよう気をつけて過ごしてほしいですね。

塾で忙しいとはいえ、お子さんが学校に行かない40日間、お母さんがお子さんの様子を見る機会、時間も増えることと思います。

■ 意識して我が子を客観的に見る

親が我が子の様子を見るとき、ほとんどの場合「過小評価」してしまうようです。

「まだまだがんばれるはず」

「もっとできるはず」

期待が、そういう気持ちにさせる部分もあるかと思います。

かわいい我が子ですから、期待してしまうのは親として当然のこと。

でも、ちょっと意識的に客観視してみてください。

せっかくの夏休み、朝から塾に通って勉強するなんて、よく考えたらすごいことです。

「そんなの、よそのお子さんだってみんなやってます!」

そんなお声も聞こえてきそうですが、私は純粋に、自分の小学生時代の頃とくらべて「この子達はすごいなぁ」と思います。

小学生のことですから、受験するという意思、決定も親の意向が絡むのは当然ですが、それにしたって「遊びたい」という気持ちを抑えて、目的に向けて勉強するというのは、とてもすごいことだし素晴らしいことです。

そんなふうに、ちょっとお子さんを離れたところから見ると、「うちの子、なかなかやるじゃん」と思えないでしょうか?

■ 塾の偏差値50はすごい!?

お子さんの成績の様子を見ていてお母さんがヤキモキする、そんな事例はたくさんあります。

そんなときお母さんがよく使う表現に

「偏差値50もいかないなんて・・・」

という意味のことばがあります。

確かに「偏差値50」というと、そのテストを受けた生徒たちの中央値くらいの成績を表します。

意地悪な言い方をすると「良くも悪くもない」といったところでしょうか。

でも、塾での「偏差値50」は実はけっこうすごいことなのです。

なぜなら、ほとんどの子が受験する高校受験などと違い、一部の成績優秀者が挑戦する中学受験の塾での「ふつう」は、一般にいう「良くも悪くもない」とはちょっと違うのです。

塾に通いはじめのお子さんは、多くの場合なかなか「偏差値50」がとれません。

すでに塾通いをしているお子さんたちにくらべて、知識面や学力面でのビハインドがあるからです。

がんばって、がんばって偏差値50に届いたお子さんは、思い切り褒めてあげていいのです。

■ 1日の終わりに、その日を素晴らしい日にする魔法の言葉

夏休みに限らず、お子さんが前向きに勉強やその他のことに取り組めるのは「今日もいい日になりそうだ」という予感があるからです。

朝、「ああ、また辛い勉強ばかりの1日が始まる、嫌だなぁ」と思って目覚めれば、当然前向きになんて取り組めませんね。

ではお子さんを「今日もいいことがありそうだぞ」と思って目覚めさせるには、どのようにしてあげればいいでしょうか。

私は「今日もいい一日だった」と思って眠りにつけば、朝の目覚めも「今日もいいことがありそう」になると思います。

だから大切なことは(これはお子さんに限らず、大人である我々も同じだと思うのですが)「今日もいい1日だった」と思って1日を終えられるかどうかです。

「今日も大変だったけど、がんばったね」

「今日の◯◯くんは〜がよかったね」

そんなちょっとした言葉が、お子さんの「きょう」を素晴らしい一日にするものだと思います。

親子で「きょうよかったこと」を5つずつ書き出して言い合う、というのもとてもいいことだと思います。

お子さんと過ごす時間が長い夏、何か試してみてください。