カテゴリー: 未分類 Page 9 of 22

11月21日(月)、総合芸能学院「テアトルアカデミー」様にてセミナー講師を務めさせていただきました。対象は3年生までのお子さんのお父さん、お母さん、ともに講師として登壇されたのは、「中学受験情報局」で主任相談員としてご一緒している辻義夫先生です。

子役のお母さん、お父さんたちの中には中学受験を意識している方も多く、対象はお子さんが低学年の方だったのですが、みなさんとても熱心にお話を聞いてくださいました。

辻先生の軽妙なトークで会場が笑いに包まれるシーンもあり、とても和やかな会になりました。

今回、低学年のお子さんのお父さん、お母さんたちの話を聞いて改めて思ったのは、私たちがふだんあちこちでお伝えしている「低学年のうちは塾通いよりも基礎学習を」といったことも、少し意外なこととして受け取られたことでした。

我が子に中学受験をさせようと考えた場合、少しでも早く「受験勉強」を初めて「先取り」するのが有利と考えてしまいがちですが、先取りできることとそうでないことがあり、意外に先取りできることは少ないのです。

計算や漢字など、反復練習によって上達していくことは先取りできるのですが、受験の合否を左右する思考力や判断力、整理力などは、年令とともに発達していくところがあり、小さい頃に高度な内容のことを習っても、腑に落ちないのです。

小学校低学年の子どもに速さや割合、つるかめ算などの文章題を教える塾があります。こういった単元は、程度の年令にならないと「ピンとこない」部分があるのです。でもやり方、計算のしかたを覚えてしまえば答えは出るし、次の週のテストでいい点も取れ、塾のクラスも上がります。そして、大好きなお母さんだって喜んでくれる。

だから、つるかめ算は「かけて、ひいて、わる。」と覚えるようになってしまう。

これが低学年の学習でもっとも陥ってはいけない状態です。

1つ1つ理解、納得し、「ああ、なるほどな」と思いながら学習をすすめる習慣を低学年のうちにつけ、高学年ではそれを速く、ふだんの学習の中で繰り返せるようになっておかなければならないのに、いわばそのまったく逆のことを行っているわけです。

こんな注意点をお父さん、お母さんがちょっと知っているだけで、お子さんの数年後は大きく変わります。

お子さんがまだ低学年なら、「どうして?」に気長に付き合ってあげると、数年後大きく伸びるはずです。

小4の女の子のお母さんから相談がありました。

4年になって文章題でまったく点が取れなくなったとのこと。

計算はよくできるのですが、筋道をたてて論理的に考えることが苦手だそうです。

また、図をまっすぐ書くのも苦手ということです。

習い事に忙しく、塾の勉強は親御さんが側について教えています。

4年生の段階では、問題はまだ易しくて親でもなんとか教えられるから、家庭教師の先生に頼むのは5年生か6年生のいよいよ困る時期になってからにしようとお考えのご家庭がとても多いのですね。

それが間違いだというわけではないのですが、4年生という学年は、5年生、6年生とは違ったとても重要な役割を持った学年だということは、知っておいてほしいと思います。

どういうことかというと、4年生から始まる中学受験の3年間カリキュラムの中で、4年生の一年間は学習のやり方、学び方、塾との付き合い方を身につけていく学年なのです。

問題がそれほど難しくなく、量も限られているのは、「学び方を学ぶ」余裕を作るためです。

今回は、そのことをご存知でない様子だったので、この学年の残り2ヶ月を大切に過ごしてくださいねとお願いしました。

図がまっすぐに書けないという心配についても、時間をとって話しました。

算数科の講師が集まるとよく話題になるのですが、線がまっすぐに書けない子どもが最近ほんとうに増えているんです。

ぐにゃぐにゃ描いたり、斜めに傾いていたり。

これには、えんぴつの持ち方が正しくない子が多いことも関係していると私は考えています。

かく図の長さのバランスがおかしい場合もあります。

これは、五感を大切にした基礎学習ができていないからで、量の感覚を身体感覚として落とし込めていないことが原因なのですね。

問題の本質は、「これくらいの大きさは、これくらいの長さに書けばイメージに近くなるはず」という「量の感覚」「量のイメージ」がしっかり身についているかということ。

量の感覚が身についていないと、「2に対して3はどれくらいの長さで表せばいいか」が感覚的にわからず、図が形だけ、教えられたからそう書いている、というふうになりがちです。

こうなると、いくら「図をかいて考えなさい」と教えても、「なぜそのように図示すればわかりやすいのか」が腑に落ちず、図を書くことの恩恵を得ることができみくいのです。

お子さんの現状はどうなっているか、改めて見つめなおす機会がとれるといいですね。

■できていない子にはできない理由がある

「できていない子には、その子なりの『できない理由』があります。

その理社がうまくいっていないのなら、その『理由』をつかみたいですね。

塾の宿題の取捨選択が必要なのか。一問に時間がかかりすぎるのか、算数に時間がかかりすぎて、理社の勉強時間が十分に取れていない場合、それは計算のスピードの問題なのか、そもそもやる気の問題なのか。

その子どもの問題ごとに対策を取りつつ、理科と社会のやり方をちゃんと教えてあげる必要があります。

■家庭学習が「まず宿題から」は間違い

時間をかけてやっているのにテストでは点数が取れない。

一般的に、そういう子は毎週の勉強を宿題からやり始める傾向にあります。

でも、それは間違いです。理科・社会の宿題は、その項目についてちゃんと覚えたかどうかの確認テストの意味合いがあるからです。にもかかわらず、覚える時間を取らずに問題を解いて、分からないから解説を確認して書く、

という作業の繰り返しでは、知識が入っていないまま問題ごとに当てずっぽうで当てにいくのと同じ。

それではテストのたびに出来るかどうか、いつも「一か八か」のままです。

受験でイニシアチブを取るには、理科と社会の現状と到達度への目配りが

とても大切です。うまくいっていないときはその原因と、いつまでにどういう状況にしてあげたいのかを常々考えておく必要がありますね。

■「理社は直前の追い込みで」という言葉を信じてはいけない

現時点での理科社会の到達度について、塾の先生は詳しい目配りもなしに、「理社は直前の追い込みに期待しましょう」と親に伝えがちです。お母さんも、塾の先生が言うならそうなのかなと、何となく先送りにしてしまいます。

しかしそれは、子どもにとっては非常に酷な話で、「できない理由」が解決されていないのに直前になって知識を詰め込もうとしても、思うようにはいきません。

いま勉強の仕方を間違っている子には、いま修正をかけてあげなければ、入試の最後の最後まで苦労が続いてしまうものです。

現状にぜひ目配りをしてあげてください。

10月も半ばになり、やっと秋らしい気候になってきました。秋に運動会を行う学校も多いようですが、お子さんの学校ではもう終わりましたか?

■そろそろ第一志望校決定の時期ですが

秋が深まってくると、いよいよ6年生は受験モード。各塾で学校別の模試も行われ、そろそろ第一志望校として受験する学校を確定する時期になってきます。

サピックスにお通いの6年生なら、9月に首都圏の主な難関校の「学校別サピックスオープン」が行われたので、その結果と10月マンスリーテストなどの結果も合わせて、11月の学校別オープンの受験校、つまり限りなく第一志望校に近い学校の選定に入っているのではないかと思います。

渋谷教育学園幕張・渋谷などはまさに今週、学校別オープンがありましたね。

日能研では毎月の公開模試が「合格判定」と銘打ったものになっていますから、そろそろ合格の可能性が数値として見えてきていると思います。

浜学園の第4回合否判定学力テストは10月の23日、この結果と志望校別特訓のコース資格を取れているかで、現実的に「第一志望校として受験する学校」が絞られてくると思います。

単なる「第一志望校」ではなく「第一志望校として受験する学校」と言っているのは、この時期以降しっかり持っておかなければならないのが、志望校に対するスタンスだからです。どういうことかというと、可能性が低くても第一志望港は変えないのか、あるいは、少しでも現実的に合格の可能性が高い学校の中から、第一志望校を選びなおすという選択肢はあるのか、というスタンスのことです。

■受験を「成功」させるために

どちらがいいかと尋ねられたら、私は「どちらもあり」と答えます。

なぜかというと、そこがまさにご家庭の方針だからです。第一志望校を目指してこの3年間、一生懸命がんばってきたんだから、可能性は低くても受験するというのもご家庭の方針、あるいは現実的に合格可能性が高そうな学校の中から、お子さんにとってベストな選択をする、というのもご家庭の方針です。

大切なのは、その方針が家族できちんと共有できていることです。ここがズレていたり、うやむやなまま受験を迎えてしまうと、のちのち「僕はそんなつもりじゃなかった」みたいな気持ちの溝ができる原因になるからです。現状の第一志望校の合格可能性が低いなら、

「可能性は高くなさそうだけど、どうする?」

とお子さんに聞いてあげてもいいでしょう。自分の受験ではありますが、もちろんお父さん、お母さんが期待しているということはお子さんだってわかっています。自分から「志望校を変えたい」とはいいにくいのかもしれません。

中学受験の成功とは、もちろん志望校合格もそうですが、それのみではないと私は考えています。

中学受験を通して、勉強するということは自分にどんな変化をもたらしてくれるのかを知ることができます。自分よりある能力が高い子がたくさん存在すること、そしてその子達と競うことで自分の能力も伸ばすことができることもわかります。

「◯◯中学校に合格できなければ、やってきたことがすべて無駄になる」

これがもっとも不幸な受験に対する考え方です。受験勉強は(いや、すべての勉強は)無駄になんかなりません。

■1年後、2年後の受験生たちへ

5年生も丸1年後には第一志望校、受験校について、それを現実の問題として考えることになります。

「がんばって算数なんかやったって、将来役になんかたたない」

勉強が面白くなくなってきたお子さんが、ちょくちょく言うことです。

そんなことはないと私は思っています。どうにもならないと思ったときに、視点を変えてみると「なんだ、そんなことが問題だったのか」と気づくことは、社会に出てからもよくあります。その「視点を変える」という技術は算数で習っています。

「合わせてみる」「なくしてみる」「比べてみる」「何か法則はないか」「勘違いをしていないか」「思い込んでいないか」

人生の問題解決の方法の基礎は、あらかた受験算数で習うといってもいいくらい、算数は「地アタマ」を育ててくれます。

「相手が何を考えているのか考える」「相手の立場になる」「なぜそうなのか理由を考える」「そもそも◯◯って何のことかを考える」「相手に伝わるように表現を変える」

これらは国語や理科で身につけることです。人の気持ちや物の道理を考え、想像する。コミュニケーションで無くてはならない想像力も、受験勉強を通してたくましくすることができます。

4年生、5年生は受験までまだ1年、2年という時間があります。お子さんが「勉強がつまんない」と感じることがあれば、「なぜつまらないのか」を親子でしっかり話し合ってみるといいかもしれません。

「どうしてこうなるんだろう」

「なぜこの出題者はこんな問題を出すんだろう」

「この考え方を最初に考えついた人は、どんな気持ちだっただろう」

勉強の中に、そんなことを考える余裕やユーモアがある子は、勉強がつまんないとは言わないものです。

■5年生は塾の算数が難しくなっていく

各塾、5年生の算数の学習内容は佳境に入っていきます。

サピックスでは「総合(速さ)」を終えるといろいろな種類の文章題の学習に入ります。「仕事算」「倍数算」「相当算」などです。いずれも割合や比の考え方が絡むので、夏休み前に学習した「割合(1)〜(4)」そして夏の「比と割合(1)(2)」で不安があったなら、これらの単元の前に復習しておくとよいのですが、その時間がとれるかがポイントです。

ただ、基礎が不安定なところに応用を学習しても、効果はあまり上がりません。ちょっとやりくりして時間を捻出することをおすすめします。

日能研では10月は比の学習を重点的に行います。そして11月は速さ。中学受験の算数の中でも最重要単元にあたるものの学習になります。ここで苦手になってしまうと確実に不利です。比で重要なのは、面積図やてんびん図をしっかり理解できているかということ。特に日能研では面積図を多用します。

食塩水などの濃度も「食塩水の重さ×濃さ=とけている食塩の重さ」という公式で考えるのではなく、長方形の面積に置き換えて計算することで、逆比が便利に使える面積図。てんびん図も逆比を使った解き方です。これがちゃんと使える、使えないで、今後様々な場面で差が出てきます。

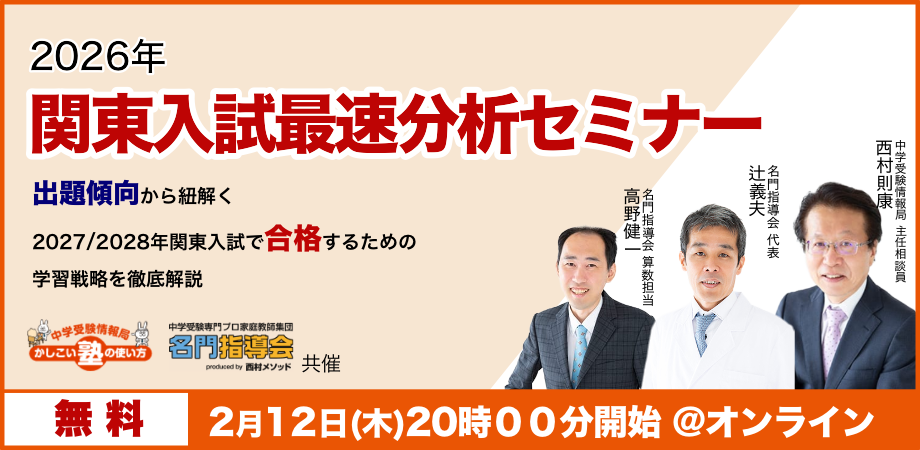

私が運営する家庭教師「名門指導会」でも、5年生のこの時期から後は割合や比と速さ、そしてそれらに関する文章題でつまずいたという問い合わせ、ご相談がもっとも多くなります。「今日は塾でどんなこと習ったの?」という質問で、お子さんがどんな説明をするか聞いてみてください。

今ひとつ理解できていないようなら、特にこれらの単元は授業の復習と解き直しを通して「公式まる覚えになっていないか」注意して見てあげてください。割合、速さともに、理解が浅いと子どもは公式をまる覚えしようとします。「そうしてその式になるの?」という質問で、理解度を知ることができます。

■四谷大塚の5年生も、やはり秋は比と速さ

四谷大塚の5年生も、10月は比の1ヶ月です。これまで習ってきた比の考え方を、速さや平面図形の問題で使う、より実戦的なものです。

「速さと比」ではダイヤグラム(グラフ)を使います。実際にグラフを書いたり、示されたグラフを使って問題を解くことももちろん大切なのですが、もっと大切なのは「状況図(動きを線分図のような図で表したもの)ではなく、ダイヤグラムを使って考える問題にはどのようなものがあるのかを知ること。

ダイヤグラムを使った解き方を知っていても、それをどんな問題に使えばいいかがわかっているかということです。速さの問題だからなんでもダイヤグラムを使えばいいかといえば、そういうわけではありません。ダイヤグラムを使うのがよい問題も、状況図を使ったほうが解きやすい問題もあるのです。

ダイヤグラムを使って解くのに適しているのは、時間の経過が大きな比重を占めているもの。状況図の中に「時間の経過」を表すのは難しいですが、ダイヤグラムならグラフの横軸が時間を表すので、「時間がたつ=グラフが横に伸びる」というふうに表せるからです。

「解き方」と同じくらい「その解き方をどのようなタイプの問題で使うのがいいのか」を知ることが大切なのです。

■「志望校判定テスト」で点が取れないということは

9月22日、四谷大塚で5年生対象の「志望校判定テスト」が実施されました。このテストに限らずですが、「ふだんの復習テスト、小テストなら点が取れるのに、大きなテストになると点が取れません」というお悩みの原因は、上記の「その解き方をどのようなタイプの問題で使うのがいいのか」がわかっていないことです。

毎週塾に通い、さまざまな問題の様々な解き方をお子さんたちは習っています。テストで解き方がわからなかったのに、先生にして質問に行くと、「なんだその解き方だったのか」と気づくことも多いのです。つまり、解き方を知らなかったのではなく、その解き方を使うということに気づかなかったのです。

5年生はこれからテストのレベルが上がるという話も以前しましたが、レベルの高いテストの問題というのは「この問題は今までに習ったどの解き方を使うのか」がわかりにくいようになっているのです。問題の条件を整理していくとだんだん解法が見えてきたり、幾つかの解法を組合せて使うと解けるようになったり、といったつくりになっています。

「大きなテストで点が取れない」という悩みがあるなら、ふだんの学習から「どうしてこの解き方なのか」を意識して勉強させるようにしてみてください。

この時期から5年生のご家庭からのご相談も増えますが、6年生の受験に向けての相談も多くなる時期ですので、ご相談があれば早めにお願いできればと思います。