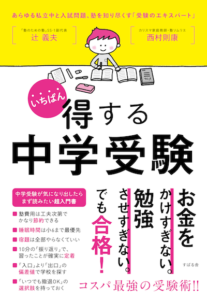

■新著(共著)が発売になります

中学受験ポータルサイト「中学受験情報局 かしこい塾の使い方」で主任相談員としてご一緒している辻義夫さんとの共著「いちばん得する中学受験」(すばる舎)が、3月21日(水)発売になります。

おもに書籍の本文は辻さんが中心に、私も少しお手伝いさせていただき、コラムは私が担当しました。

辻義夫さんは従来から「ワクワク系中学受験理科」と評される授業、というより存在で、私もけっこう長い付き合いになるのですが、こんなに楽しく理科のことを考え話す人、そして話せる相手はいないという存在です。

何度も彼の授業、イベントやセミナーでの話を聞いていますが、これがとても面白いのです。

■「空気抵抗」を子どもに実感させる

たとえば、中学受験の理科では「空気抵抗」について生徒たちに話をすることがあります。

ガリレオ・ガリレイがピサの斜塔で行った実験の話などもしてあげるのです。

大きく重い鉛玉と、小さく軽い鉛玉を同時にピサの斜塔から落としたら、同時に地面まで落下した、という話です。

「へ〜」とヤンヤヤンヤの子どもたちですが、お話だけでは腑に落ちる「実感」までは至りません。

そこで彼は、傍らにあった1枚のプリントをとり上げ、お子さんたちに見せます。

「は〜い、じゃ今からこの紙を落とすから、よく見ててよ。」

そして自分の頭の上くらいの高さで、その紙を放します。

ひらひらと舞いながらゆっくりと落ちるプリント用紙。

子どもたちは神妙な顔つきでその様子を観察しています。

次に彼はこう言います。

「じゃあ、この紙を丸めてみるよ!」

くしゃくしゃと紙を丸め、同じ高さから手を放すと、紙は先ほどとは違ってストンと地面に落ちます。

「あ!」

さっきはゆらゆらと舞いながら落ちていた紙が、くしゃくしゃと丸めただけであんなにストンと落ちる・・・。

ここで子どもたちは「空気にふれる面積が大きいと、空気に邪魔されて落ちにくい」ということを実感します。

■今までの思い込み、常識を疑え

そんな工夫に満ち溢れた辻さんとの共著で、お互い面白いことに気づきました。

私も彼も「中学受験するなら、基本的には大手進学塾に通わせるべき」そして「受験塾に通わせ始めるベストな時期は、4年生から。つまり3年生の2月」という考え方で、それは今も変わっていません。

しかし現実的には、どの大手進学塾も4年生の塾生より5年生の塾生の方が、生徒数が大幅に多いのです。

つまり多くのご家庭が、お子さんが5年生の時から受験塾に通わせ始めているということを物語っています。

ならば、現実的に5年生、6年生から「中学受験する!」となったお子さんはどうすればいいのか、伝えなければならないのでは?

あるいは「大手塾に通わせるのがベストなのはわかるけど、その他の塾じゃダメなの?」そんなお母さんにも多いです。そんな問いにも答えを渡さなければならないのでは?

「うちはガッツリ御三家ってわけじゃないけど、通いやすいところでいい学校があるなら考えてみたい、というご家庭もあります。

そんなご家庭にもピッタリの中学受験入門書が「いちばん得する中学受験」です。

興味がある方は、ぜひ手にとってみてください。

中学受験ポータルサイト「中学受験情報局 かしこい塾の使い方」が19日から予約発売記念キャンペーンを開催してくれるようです。

ぜひ読んでみてください。