投稿者: 西村 則康 Page 19 of 59

■新著(共著)が発売になります

中学受験ポータルサイト「中学受験情報局 かしこい塾の使い方」で主任相談員としてご一緒している辻義夫さんとの共著「いちばん得する中学受験」(すばる舎)が、3月21日(水)発売になります。

おもに書籍の本文は辻さんが中心に、私も少しお手伝いさせていただき、コラムは私が担当しました。

辻義夫さんは従来から「ワクワク系中学受験理科」と評される授業、というより存在で、私もけっこう長い付き合いになるのですが、こんなに楽しく理科のことを考え話す人、そして話せる相手はいないという存在です。

何度も彼の授業、イベントやセミナーでの話を聞いていますが、これがとても面白いのです。

■「空気抵抗」を子どもに実感させる

たとえば、中学受験の理科では「空気抵抗」について生徒たちに話をすることがあります。

ガリレオ・ガリレイがピサの斜塔で行った実験の話などもしてあげるのです。

大きく重い鉛玉と、小さく軽い鉛玉を同時にピサの斜塔から落としたら、同時に地面まで落下した、という話です。

「へ〜」とヤンヤヤンヤの子どもたちですが、お話だけでは腑に落ちる「実感」までは至りません。

そこで彼は、傍らにあった1枚のプリントをとり上げ、お子さんたちに見せます。

「は〜い、じゃ今からこの紙を落とすから、よく見ててよ。」

そして自分の頭の上くらいの高さで、その紙を放します。

ひらひらと舞いながらゆっくりと落ちるプリント用紙。

子どもたちは神妙な顔つきでその様子を観察しています。

次に彼はこう言います。

「じゃあ、この紙を丸めてみるよ!」

くしゃくしゃと紙を丸め、同じ高さから手を放すと、紙は先ほどとは違ってストンと地面に落ちます。

「あ!」

さっきはゆらゆらと舞いながら落ちていた紙が、くしゃくしゃと丸めただけであんなにストンと落ちる・・・。

ここで子どもたちは「空気にふれる面積が大きいと、空気に邪魔されて落ちにくい」ということを実感します。

■今までの思い込み、常識を疑え

そんな工夫に満ち溢れた辻さんとの共著で、お互い面白いことに気づきました。

私も彼も「中学受験するなら、基本的には大手進学塾に通わせるべき」そして「受験塾に通わせ始めるベストな時期は、4年生から。つまり3年生の2月」という考え方で、それは今も変わっていません。

しかし現実的には、どの大手進学塾も4年生の塾生より5年生の塾生の方が、生徒数が大幅に多いのです。

つまり多くのご家庭が、お子さんが5年生の時から受験塾に通わせ始めているということを物語っています。

ならば、現実的に5年生、6年生から「中学受験する!」となったお子さんはどうすればいいのか、伝えなければならないのでは?

あるいは「大手塾に通わせるのがベストなのはわかるけど、その他の塾じゃダメなの?」そんなお母さんにも多いです。そんな問いにも答えを渡さなければならないのでは?

「うちはガッツリ御三家ってわけじゃないけど、通いやすいところでいい学校があるなら考えてみたい、というご家庭もあります。

そんなご家庭にもピッタリの中学受験入門書が「いちばん得する中学受験」です。

興味がある方は、ぜひ手にとってみてください。

中学受験ポータルサイト「中学受験情報局 かしこい塾の使い方」が19日から予約発売記念キャンペーンを開催してくれるようです。

ぜひ読んでみてください。

皆さん、こんにちは。

塾ソムリエ西村が主催する名門指導会において、関西エリア統括を担当している都関です。

西村のコラムページの場を借りて、関西の情報をお伝えしています。

■春期講習が近づいてきました

新学年がスタートして、はや1ヶ月が過ぎました。

新しいクラスや教材に慣れたかと思うのも束の間、あと半月もすれば春期講習がやってきます。

そこで今回は、この春期講習についてお話をしたいと思います。

一般に春期講習や夏期講習などの特別講習は、5年生までは多くの塾で復習中心のカリキュラムとなっています。

しかし、6年生の春期講習は塾によってかなりの違いがあります。

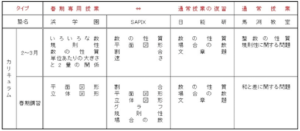

下記は、各塾の過年度の春期講習の算数についてまとめたものです。(最新の情報につきましては塾からの案内などでご確認ください。)

■春期講習のタイプは主に4つあります

上の表のように、春期講習の位置づけは塾によって大きく異なっています。

最難関中に強いといわれている浜学園の春期講習は、「5年生までの知識を総動員して考える(春期講習の案内より)」経験を持たせるため、クラスを「志望コース別クラス編成」として、2、3月に学習した単元とは異なる「平面図形」や「立体図形」に取り組む、春期講習専用のカリキュラムとなっています。

一方、全国規模で展開する日能研の春期講習は、「志望校合格に向けて、実力どおりの結果が出せる知識と考え方を育てる(春期講習の案内より)」ためにクラス分けテストに基づく「学力別クラス編成」をしながらも、取り扱う単元は2、3月に学んだ「数の性質」、「場合の数」、「文章題」という、知識の復習とそのアウトプットを練習するカリキュラムとなっています。

首都圏が中心としながら、関西にも4校を展開するサピックスは、春期講習を「先取型の浜学園」と「復習型の日能研」の中間に位置づけていると言えそうです。

しかし、馬渕教室はこれらの3つのタイプとは全く異なり、通常の授業をそのまま進行させていきます。

■春期講習までの準備は塾によって異なります

このように春期講習の位置づけが塾によって異なりますから、春期講習までに家庭学習でしておくことも、お通いの塾によって自ずと違ってきます。

浜学園の春期講習は5年生の知識を用いての先取学習ですから、5年生で学んだ「平面図形」や「立体図形」に弱点がある場合は、春期講習までの2週間ほどの間にそれらをなくしておかなければいけません。

弱点を残したまま春期講習を受けることになると、「解けない」「わからない」だけになってしまう危険性があるからです。

また、6年生の2、3月内容である「数論(数の性質、数の規則性など)」の補強が必要な場合は、春期講習カリキュラムとは別に、独自で取り組むことになります。

一方、日能研の春期講習は2、3月で学んだことの復習ですから、「春期講習まで特に家庭学習ですることがない」ように思えます。

しかし、2、3月のカリキュラムテストの復習や直しが十分でないために、「本科教室」で理解できなかった内容が春期講習の授業時間中に「わかる」「使える」ようになれず、家に帰って「宿題ができない」という、お悩み相談を受けることも少なくありません。

既習範囲ということで一からの説明が行われないことの多い春期講習で「わかる」「使える」ようになるためには、やはり春期講習までの間にカリキュラムテストの復習や直しなどをしておかなければいけません。

春期講習が復習の機会ではない馬渕教室の場合も、6年生の2、3月内容である「数の性質」、「規則性に関する問題」に弱点があれば、小学校の春休みを利用して補強をすることになりますから、それまでに「何について補強すればよいかの洗い出し」が必要になります。

また、他の塾はこの期間中にレベルに応じた「先取」や「復習」をしていますから、それと同等の家庭学習の計画も場合によっては必要となってくるでしょう。

春期講習は塾によってその位置づけや取り組む内容に違いがありますが、春期講習が始まるまでにご家庭での準備が必要であることに変わりはありません。

これから春期講習までの約2週間を利用して、春期講習をより実りのあるものにしていきましょう。

2018年の入試もほぼ終わり、名門指導会の講師たちとともに問題分析を重ねています。

■「思考力問題」が増えた?

理科の入試問題を分析していると、どの学校も思考力を問いたい、考える力のある子を選抜したいという意図を持って入試問題を作成されていると強く感じます。

もちろん、思考力のある子をとりたくないなんて学校はないわけで、過去も今も学校の入試問題作成者は懸命に入試問題をく工夫されているのでしょうが、ここ2〜3年は、さらにそれを強く感じます。

ただ、「相手は12才の小学6年生である」ということを考えると、あまり突飛で大人向けな問題にせず、12歳なりに様々なことに興味を持ち、しっかり思考力や観察力を養ってきたかどうかをみる問題作成は、とても難しいと思います。

そのあたりのセンスというか、さすがと思わせるのは麻布の問題だと前回述べましたが、武蔵の「お土産問題」も相変わらずユニークです。

袋の中に入っているものに関して洞察するというのがいつものパターンですが、今年は食品の保存などに使うジッパー付きのビニール袋についてでした。

ふだん何気なく使っているものですが、考えてみれば開けやすく、勝手には開きにくいつくりはどうなっているのか。

まさに子どもなりの観察力を問う、良い問題と感じました。

麻布中も数年前、様々な飲み物のペットボトルについて考察させる問題を出題していましたが、ふだんから「もののつくり」に関して考える習慣をつけておくといいですね。

■セミナーを行います

上記のような入試分析を踏まえ、2018年2月21日に渋谷でセミナーを行います。

このコラムをお読みいただいている頃には、すでにセミナー後かもしれません。

とても好評で、たくさんのキャンセル待ちをいただいているので、同じ内容のセミナーを再度行うつもりにしています。

私が主宰する家庭教師「名門指導会」主催のものも含めて、これで今年に入ってセミナーはすでに2回目。

大・小様々、そしてテーマも様々に、今年もできるだけ開催していきます。

■上位校だけが中学受験じゃない

今関わらせていただいている書籍のテーマが、いわば「みんなの中学受験」なのですが、「みんなの」というのは「中学受験は限られた人たちだけの、特別なものじゃない」というニュアンスです。

「別にトップ校を狙うわけじゃないし、うちには関係ない」

「小学生のうちは外を駆け回らせてあげたい」

「友達と遊べないなんて可愛そう」

そんなイメージを持っている方も多い、中学受験。

でも、ある日突然

「ぼく、中学受験したい!」

とお子さんが言い出すかもしれません。

あるいは仲良くしていた友達が「中学受験する」と宣言、受験準備に入ったりして、心がざわつくようなこともあるかもしれません。

私は昔から「日常生活の延長線上に中学受験もあるべき」と思っていますが、近年ますます「身近」なものになってきたのではとも思います。

なにより「現実、中学受験するとなったらどうなるの?」という現実的な知識は持っておいて損がないと思います。

そんな「とても身近で現実的な中学受験」といった内容になりそうです。

ある方との共著なのですが、近々みなさんにもご報告できそうです。

興味のある方はお待ちくださいね。

首都圏での入試もほぼ終わり、進学校が決まったお子さんも多いのではないでしょうか。

若干の変動はあったものの、首都圏の主要校の倍率などは例年同様でした。

今年なにより関係者の話題をさらったのが、開成中学校の算数が非常に易しかったこと。

開成出身の名門指導会のトップ講師も「OB会でも話題になるのでは」と言うほどでした。

実は、今年ほどではないにせよ開成、麻布の(筑駒を除けば)トップ2の出題傾向は例年対照的で「処理力の開成、思考力の麻布」という印象を持っている人も多いと思います。

開成の理科、社会の平均点の高さは例年有名で「ミスすると落ちる」典型的な出題です。

受験者平均で8割、合格者平均では9割に迫る平均点は「開成の理社で合格はできないが、不合格はあり得る」という通説を生んでいました。

ところが今年は算数も同傾向。

受験したお子さんたちも戸惑ったでしょう。

算数が得意なお子さんは、試験時間を持て余したのではないでしょうか。

そんな問題でした。

算数で差をつけたい、と思っていたお子さんたちは「なんでこんなに簡単なんだ!?」と思ったでしょう。

一方、麻布は例年通りの「思考力勝負」の出題。

開成とは逆に、受験生が「今まで受験勉強でやってきたことは何なんだ?」と思ってしまうような出題。

その場で条件を与えられ、その場で考える。

使わなければならない知識は最小限。

対照的な2校ですが、「らしい」といえる出題でした。

いずれにしても、何か特徴的な対策をするのが効果的というよりは、算数の「地アタマ」を鍛えるのが効果的と考えられる出題です。

条件設定をその場で与えられて考える麻布、そして「やるべきこと」がわかっている状態でミスなく確実にやりきることが求められる開成。

私が例年楽しみにしている2校の問題、今年も「らしい」ものでした。

来年に向け、しっかり準備していきましょう。

皆さん、こんにちは。

塾ソムリエ西村が主催する名門指導会において、関西エリア統括を担当している都関です。

西村のコラムページの場を借りて、関西の情報をお伝えしています。

■関西エリアの2018年度 中学入試を振り返る

少子化が話題になる昨今ではありますが、中学受験をする6年生の人数は、2015年を境に再び上昇傾向にあります。

NHKの「けさのクローズアップ」でも、「首都圏では、今年小学6年生の5人に1人、およそ6万人が中学受験をするとみられるとありました。受験者の数は一時、不況の影響で減りましたが、ここ3年は増え続けています」(1月15日放映)とも報じられていました。

関西エリアでは2018年度の中学入試が終わりましたが、結果をみると、この流れのように、最難関中や人気校の受験は昨年以上に厳しい入試となっています。

下記は、このブログを書いている時点で、学校HPに公開されている2018年度と2017年度の入試結果の一部をまとめたものです。

| 偏差値 | 中学校名 | 2018年 | 2018年 | 実質倍率 | ||

| 募集定員 | 合格者数 | 2018年 | 2017年 | 増減 | ||

| (ポイント) | ||||||

| 男子64 | 灘 | 男約180 | 252 | 2.88 | 2.76 | 0.12 |

| 女子64 | 洛南高等学校附属 | 男女280 | 71 | 3.58 | 3.4 | 0.18 |

| 男子 | 210 | 2.62 | 2.14 | 0.48 | ||

| 併願64 | ||||||

| 専願58 | ||||||

| 男子61 | 東大寺学園 | 男176 | 373 | 2.44 | 2.46 | ▲ 0.02 |

| 女子63 | 西大和学園 | 女約40 | 51 | 5.61 | 5.49 | 0.12 |

| 男子60 | 男約180 | 471 | 2.27 | 1.93 | 0.34 | |

| 男子59 | 大阪星光学院 | 男190 | 284 | 2.57 | 2.1 | 0.47 |

| 男子59 | 甲陽学院 | 男200 | 222 | 1.81 | 1.68 | 0.13 |

※偏差値は、「浜学園 2018年度入試用 小6 浜学園 公開学力テスト 偏差値一覧」(2017年10月8日時点)より、A判定の値を抜き出したものです。

この表のように、東大寺学園中の実質倍率が2017年度入試と比べてわずかに低くなったことを除くと、最難関中や人気校は、軒並み、前年よりも実質倍率が高くなっています。

特に募集人数が少ない洛南高校附属中と西大和学園中の女子においては、それぞれ約3.6倍、約5.6倍となっており、非常に厳しい入試が続いています。

■2019年度 中学入試予測

正確なところはこれから実施される各塾の新6年生を対象とした模擬テスト受験者数の推移を見ていかなければわかりませんが、国公立・私立中の受験人気はおそらく来年度も続くことと思われます。

というのも、この中学受験人気の大きな要因のひとつに、2020年度の大学入試改革があるからです。

今回の大学入試改革では、これまでの知識重視の形から「思考力」「判断力」「表現力」などを評価する方針に変わり、それにともない、センター試験も「大学入学共通テスト」に変更され、記述式の問題が導入されることになっています。

中学入試を行う中高一貫校であれば、これらの変更にいち早く対応してくれるという期待が、小学生のお子さんを持つ保護者にあることが、ここ数年の中学受験者数の増加に繋がっていると考えられるからです

事実、2017年度の入試でも、首都圏屈指の難関中である駒場東邦中(サピックス 80%合格偏差値60)において、「今まで算数を学んできた中で、実生活において算数の考え方が活かされて、感動したり、面白いと感じた出来事について簡潔に説明しなさい」といったように、つるかめ算や相似の解き方などと全く異なる記述の出題があり、中学入試を行う中高一貫校がいち早く2020年度の大学入試改革に対応しようとする動きが見られます。

■これからの受験勉強

とはいうものの、中学入試問題の大半はこれまで通りの問題が中心です。

算数の場合ですと、「記述」といえども多くは「理由説明」になります。

実際、2018年度の灘中2日目算数の問題3に記述問題の出題がありましたが、「第7部分列に並んでいる数のうち、一の位が1である数は、(理由① )から、その個数は第6部分列に並んでいる数の個数と同じです」のように、解き方の理由を書くものでした。

従って、これからの受験生に求められるものは、問題を解く力と、その解き方を「紙の上に書いて残す」力だと言えます。

ですから、もし、お子さんが「条件整理をしない」「途中式を書かない」「答えさえ合っていればいい」といった傾向が見られるようでしたら、6年生の早い段階で、問題の正解・不正解にかかわらず、テキストやテストの解答・解説を読んで自分なりに「納得」し、答案の書き方を学び、採点者に伝わる答案を作る家庭学習となるように、お父さん・お母さんをはじめとした、周りの方々がサポートしてあげていってください。

関西ではほぼ入試が終わり、首都圏でも始まっています。

東京、神奈川の入試も約1週間後に始まりますね。

ご家庭ごとに、それぞれの受験プランで臨んでおられることと思います。特に首都圏は学校が多く、受験計画も他の地域に比べると複雑になりますね。3校、4校、あるいはそれ以上の受験校を予定しているご家庭も多いでしょう。

■「不合格」を経験する初めての機会になる場合も

小学校受験を経験したことがないお子さんの場合、本格的な受験はこれが初めて、ということになりますね。

東京都のお子さんの場合、1月に千葉、埼玉の学校を「前受け」し、2月1日から始まる第一志望校の受験に備えます。

いくつかの学校を受験するのが今の中学受験。

考えたくはないですが、受験する学校の中には、「不合格」という結果になる学校ももちろんあります。

実力相応の学校を受験校として選択しているはずではありますが、やはりそういうこともあるのが受験です。

中学受験がお子さんにとって初めての受験の場合、生まれて初めての「不合格」経験となるかもしれません。

■親がうろたえるのはよくない

たとえ本命校、第一志望校でなくても「不合格」という結果を突きつけられるとお子さん同様親もショックです。

しかし、私が毎年親御さんたちにお伝えしているのは「親がうろたえるのがもっとも良くない」ということです。

自分が受けたテストの結果で親が打ちひしがれること・・・これがもっともお子さんの勇気を奪い、モチベーションを下げる行動です。

当たり前ですが、お子さんがもっとも信頼し、絶対に自分の味方でいてくれると信頼しているのがお母さん、お父さんです。

その親御さんが試験結果で打ちひしがれるほど、お子さんにとっては辛いことはありません。

「前受け校」でもしも不合格になったのなら「残念な結果になったのが練習(扱いでの受験だったと断じてください)でよかった、2月1日当日はこれを教訓に●●に気をつけて取り組もうね」

くらいに、親がどんと構えておくことです。

■「合格」は「ゴール」ではない

私が主宰する家庭教師「名門始動会」でお伺いしているご家庭のお父さん、お母さんには(というよりこれまで関わったすべてのご家庭に)お伝えしているのですが、中学受験はゴールではありません。

進学校が決まったら、またそこでの学びが始まり、それは高校、そして大学まで続きます。

もちろん社会に出たら勉強は終わりではなく、そこからこそがほんとうの学びの期間です。

大人になっても常に学びの連続だ、と大人はわかるのですが、ついつい辛い受験勉強をさせてきたという思いからか「もうがんばらなくても大丈夫」というメッセージをお子さんに送ってしまうご家庭があります。

学びは一生続くことですし、学びは辛いことや苦行ではありませんよね。

中学受験を通してお子さんに学んでほしいこと、知ってほしいことはまさにこのことです。

考えることが楽しい、知ることが楽しい、と感じて中学受験を乗り切ったお子さんは、必ずそれ以降の勉強でも楽しさや嬉しさを学びの中に感じて過ごしていくはずです。

お子さんが受験を乗り越えた先に「学ぶ・考える楽しさ」を中学、高校以降も経験していくスタートとなる中学受験になりますように。