今回は、「集団塾のプレッシャーに参っている」の3回目です。

3 演習時間もテスト時間も短く、いつもあたふたしてしまう。

進学塾の授業スピードは、小学校のそれより格段に速いのです。

しかも上位クラスになるほど速くなります。講師がしゃべるスピード、板書のスピード共に速くなっています。

「今から10分でこの2問を解いて!」と授業中に指示されることも多いと思いますが、この制限時間が極端に短いことは珍しくありません。

そして、各塾のテストの制限時間は、問題数や問題レベルを考慮すると入試本番よりも短いことがほとんどです。

スピードアップは、入試で合格点をとるための必須条件ですから、各塾でスピードアップのための訓練がなされているといえます。

ただ、いつもいつもせかされていると、子供によってはいろいろな弊害が現れてきます。

・問題文をちゃんと読まない。

・雑な計算をしてしまう。

・図や式を省く。 ・直感的な解き方をしてしまう。

などなど、学力アップを妨げる行動が目に付くようになります。

このようなときには、速く解くべき場面と、じっくりと解く場面を分けることが大切です。スピードアップの訓練は必要ですし、

しっかりと頭を使って解く訓練も大切だからです。

あたふた学習の弊害が強く表れている場合は、しっかりと頭を使って解く場面を増やしていくようなきめ細かい対策が有効です。

「うちの子ミスが多くて・・・」「家で解かせると解けるのに、テストでは間違いばかり・・・」

の多くの原因は、このあたふた学習です。

4 成績が上がらないのは、自分の努力が足りないからだという自己反省の袋小路に落ち込む。

子供は「過程を評価される社会」で生きていて、大人は「結果で評価される社会」で生きているととらえることが出来ると思います。

「目的に向かって努力をする事はすばらしいことだ」ということを理解し、それに向けて頑張ることが出来る子供になってもらうために、

子供の時期に努力が評価される環境が大切です。

ところが、その評価は努力の量に向けられることが多く、努力の質に向けられることが少ないのです。

「がんばっていてえらいね!」と誉められたことはあっても、「効果的な学習を工夫しようとしているからえらいね!」

とほめられたことはほとんどありません。

大人の目から見て、うちの子は勉強の仕方を工夫しているかどうかを見極めることはほとんど不可能ですよね。

真面目で努力ができる子が、努力をしているにも関わらず成績が下がると、努力が足りなかったと感じがちです。

これはこれで、大切にしたい非常に重要な心の動きです。

自分はできるこのはずだ、そして頑張れる子だという自己肯定感がある証拠です。

ところが、精神的にも肉体的にもぎりぎりいっぱい頑張っていても成績が下がると同じ心の動きになってしまうことが問題なのです。

勉強をがんばればがんばるほど成績が下がる子を、これまで何人もみてきました。

睡眠時間を削ってまで必死で勉強をしていても、テストの成績が下がってしまうと、

「もっとがんばらないと!」と思ってしまう子が確実にいるのです。

もし、お子さんがそうなら、このように言ってあげてください。

「あなたがものすごく頑張っているのはよくわかっているわ。努力ができる素晴らしい子だといつもおもっているわ。

その努力できる才能は大切にしましょうね。

でもね、頭の良いあなたがそんなに頑張っても成績が上がらないのは、原因が別にあると思うの。

その原因探しをお母さんにも手伝わせてくれる。」

努力をねぎらうことから始めて、能力を認めてから次の段階に進んでほしいのです。

そして、この延びない原因は

・あたふた学習

・無駄な勉強(繰り返す必要がないほどよくわかっていることを繰り返したり、今は理解できないレベルの問題に時間を使っていたり)

・問題文をしっかりと解釈しないで解始める ・覚える学習と理解する学習を混同している

などなど。 子供一人一人大きく異なります。

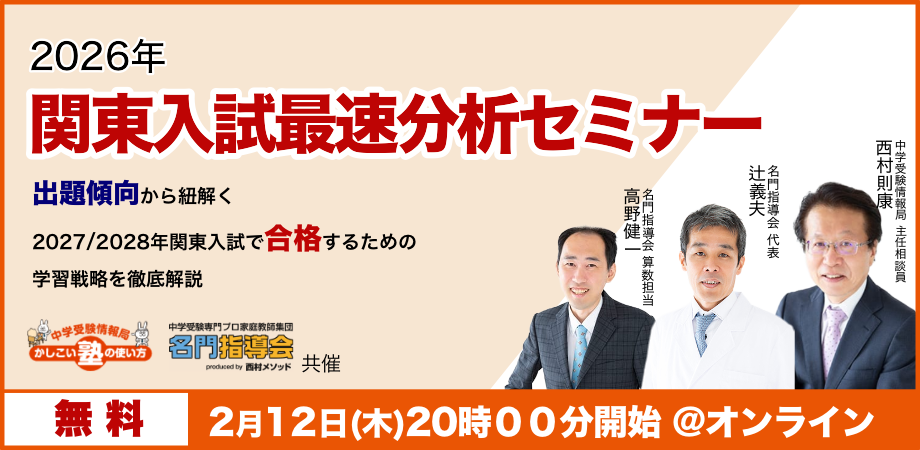

信頼できる第3者が身近にいらっしゃる場合は、是非協力をあおいでください。 そうでないときは、私たちがお役に立てるかもしれません。