お盆ですね。

お子さんたち、夏の勉強の振り返りはできているでしょうか。

6年生以外のお子さんたちは、家族旅行を楽しんでいるところかもしれませんね。

お盆とは、先祖の霊が戻ってきて、またあの世に旅立っていくという日本古来の先祖供養の儀式。

ご飯、餅、キュウリで作った馬やナスで作った牛などを飾って先祖を迎えるなど、地域や宗派によっても違う供養の方法などをお子さんに教えてあげるのも、大切なことですね。

■9月からの勉強の「心づもり」を

ほっと一息、というお盆の時期かもしれませんが、一方で9月からの勉強に関して「心づもり」をしていただきたい時期でもあります。

各学年、9月からの塾の勉強は、ギアが一段上に上がります。

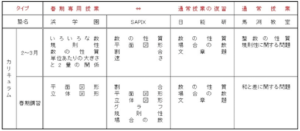

サピックスの5年生では「志望校診断サピックスオープン」が実施され、日能研のカリキュラムも「ステージⅣ」に入ります。

算数では夏に学習した割合や比を使った応用単元がどんどん出てきます。

これらをどんどんこなしていくためにも、夏の学習を充実させておくことは大切なことです。

ここまでの勉強が「夏期講習の宿題をこなすだけ」になっていなかったか見直し、残る半月の過ごし方を変えることで、9月の新学期をいい形で迎えたいですね。

■「学校がある時間帯」で8月末を過ごす

8月末の数日、多くの塾では夏期講習が終わり、お休みになります。

その数日、夏期講習の復習や総括、8月末や9月のテスト対策、そして学校の宿題にあてる時間など、お子さん、ご家庭によって時間の使い方、予定はさまざまだと思います。

おすすめなのは、その数日は学校がある日と同じ時間帯で過ごすことです。

夏休みということで、夏期講習があるとはいえ「ふだんの平日」とは違った毎日を過ごしてきたと思います。

夏休みを終え、また学校が始まります。

時間感覚を「ふだんの平日」に戻す意味で、8月末の数日は朝8時から午後3時くらいの間に勉強を済ませるようなスケジュールで動いてみるのです。

実際には、9月に学校が始まると行事なども多く忙しい毎日になります。

8月末の数日から体を慣らしておくことで、よい2学期のスタートを切ってください。

■思い切って取捨選択を

ここまでの夏の学習がうまく進んでいないと感じるなら、思い切って残りの夏期講習の宿題は取捨選択するのも一つの手です。

「絶対に必要なもの」だけに宿題を絞り、残った時間でここまでに習った単元の復習、夏期講習中に行われたテストの直しなどにあてるのです。

夏のがんばりの結果は、9月にすぐに出ないと以前にも書きましたが、お子さんが「夏にこれだけがんばった」と感じることも重要で、それをお父さん、お母さんがこの8月の後半にプロデュースしてあげるのです。

夏休み終盤、上手に過ごしていい形で9月を迎えたいですね。